2018. 12. 31. 19:27 Physics/Special

중력과 자기회전비율

입자물리에서 표준모형(standard model)이란 현재 우리가 알고 있는 모형 중 가장 자연을 잘 기술하는 모형을 의미합니다. 물리학에 관심이 있으시다면 들어보셨을 네 개의 힘과 쿼크, 중성미자 등등이 이 표준모형을 구성하고 있죠. 그리고 대부분의 (입자)물리학자들의 꿈은 표준모형을 넘어서는 것입니다. 그래야 교과서에도 기록되고 운이 좋으면 노벨상도 받는 영광을 누릴 수 있을 테니까요. 그렇다면 현재 알려진 가장 정확한 자연에 대한 기술이 실패하고 있는 지점은 어디일까요?

표준모형이 자연을 기술하는데 실패하고 있는 지점은 의외로 많으며, 그 중 하나는 뮤온의 이상자기모멘트(anomalous magnetic moment)입니다. 뮤온은 경입자(lepton)의 하나로, 전자의 무거운 형제라고 생각하시면 얼추 맞습니다. 현재(2018년 12월) 위키백과의 해당 페이지에서 인용하고 있는 측정된 뮤온의 이상자기모멘트는 다음과 같습니다.

aμ=0.001 165 920 9(6)

반면에 표준모형이 예측하는 뮤온의 이상자기모멘트는 다음과 같죠.

aSMμ=0.001 165 918 04(51)

두 값은 약 3.5 표준편차만큼의 차이를 보입니다. 3.5 표준편차는 두 값이 실제로 같았을 경우 1/1000보다도 작은 확률로 이런 차이를 보여야 한다는 의미로, 실험이 어딘가 잘못되었거나 우리가 가진 이론이 어딘가 잘못되었을 가능성이 높다는 정황증거가 되지요. 현재 페르미랩(Fermilab)에서는 이 차이가 실존하는지 검증하기 위한 정밀측정 실험이 진행되고 있습니다.

이상자기모멘트가 흥미로운 관측량이라는 것은 알겠는데, 그래서 이상자기모멘트란 무엇일까요? 이상자기모멘트를 이해하기 위해서는 각운동량과 자기모멘트에 대한 이해가 선행되어야 하므로, 우선은 이 둘에 대한 이야기를 해보도록 하죠.

물리학은 정량적인 측정량을 정성적인 측정량보다 우선시하는 학문입니다. 그러므로 다루고자 하는 대상의 특성을 숫자로 만드는 것이 중요하죠. 예컨대 운동량(momentum)이란 물체가 얼마나 격하게 일정한 방향으로 움직이고 있는지 그 양을 계량화한 것을 의미합니다. 같은 물체라도 더 빠르게 움직이고 있다면 더 많은 운동을 하고 있다고 할 수 있으니 더 큰 운동량을 가질 것이고, 같은 속도로 움직이고 있는 두 물체라도 더 무거운 물체가 더 많은 운동을 하고 있다고 할 수 있으니 더 큰 운동량을 갖는 식이죠. 물론 물체는 일정한 방향으로 움직이지만은 않습니다. 팽이와 같이 한 자리에서 뱅그르르 도는 운동을 하는 경우도 있지요. 이런 회전운동을 계량하기 위해 만들어진 물리량이 각운동량(angular momentum)입니다.

각운동량은 자신이 잡은 기준점에 대해 상대적으로 움직이기 때문에 갖는 오비탈 각운동량(orbital angular momentum)과 그 물체가 스스로 회전하기 때문에 갖는 스핀(spin)이란 두 값으로 분류할 수 있습니다. 흥미롭게도 우리가 아무런 내부구조도 없는 순수한 점으로 취급하는 전자와 같은 기본입자들조차 스핀을 가지며, 기본입자들이 어떤 스핀을 가지는가는 우리가 보고 있는 우주의 형성에 큰 영향을 미치고 있습니다. 물론 아무것도 없는 점이 회전하고 있다고 생각할 수는 없으므로 '전자가 회전하고 있다'는 설명을 너무 곧이곧대로 받아들여서는 안되고, '어떤 이유인지는 모르겠으나 전자는 고유한 각운동량을 갖는다'고 이해하시는 것이 좋겠습니다. 이제 이 모든 이야기의 출발점이 되었던 이상자기모멘트로 돌아오면, 이상자기모멘트는 입자가 갖는 스핀으로부터 예상되는 자기모멘트가 그 측정값으로부터 얼마나 벗어나는지를 나타내는 값입니다. 이제 자기모멘트에 대해 이야기할 시간이 되었군요.

자석 중에는 전기의 힘으로 자력을 발휘하는 전자석이란 물건이 있습니다. 전자석은 전하를 가진 물체가 움직여서 전류를 만들면 그 전류에 의해 자기장이 발생하는 원리를 이용한 자석입니다. 물론 대부분의 전자석처럼 전하가 크게 도는 운동을 해야만 자석이 만들어지는 것은 아닙니다. 전하가 제자리에서 뱅글뱅글 도는 것으로도 자석이 만들어질 수 있지요. 이렇게 회전하는 대전된1 물체가 자신의 회전운동으로 만들어내는 작은 자석을 계량화한 값이 자기모멘트입니다. 그리고 자기모멘트는 회전운동으로부터 만들어졌으므로, 어떤 물체의 자기모멘트는 그 물체의 스핀과 비례할 것이라고 예상할 수 있습니다. 이 예상을 반영하여 한 물체의 자기모멘트를 그 물체의 스핀으로 나눈 것을 자기회전비율(gyromagnetic ratio)이라고 부르며, 랑데 g 인자(Landé g-factor)는 자기회전비율을 기본입자를 기술하기에 유용한 단위로 측정한 값을 의미합니다. 물론 이 이야기에는 기본입자인 전자나 뮤온도 포함되며, 앞서 잠깐 이야기했듯이 뮤온 자기회전비율의 이론으로 계산한 값과 실험으로 측정한 값 사이의 불일치는 현대물리가 마주하고 있는 가장 큰 문제 중 하나이기도 합니다.

그렇다면 가장 '자연스러운' 자기회전비율은 얼마일까요? 여기에 답하기 위해서는 기본입자들의 스핀에 대해서 좀 더 이해해야 할 필요가 있습니다.

앞서 우리는 기본입자들 또한 스핀을 가질 수 있다는 사실을 배웠습니다. 그렇다면 기본입자들은 아무런 스핀이나 가질 수 있는 것일까요? 물론 여기에 대한 대답은 '아니오'입니다. 현재 알려진 기본입자들은 스핀이 1(글루온/광자/W,Z 보손)이거나 1/2(쿼크/전자/중성미자 등), 혹은 최근 발견되어 누구나 이름은 들어본 적이 있는 힉스 입자처럼 0입니다. 일반적으로 양자역학에 따르면 스핀은 정수(0,1,2 등)거나 반정수(1/2,3/2,5/2 등)를 가져야만 하죠. 여기에서 스핀을 단순한 숫자로 적기는 했지만, 각운동량은 단순한 숫자가 아니라 어떤 단위로 계량되는 값이기에 실제 스핀은 ℏ로 쓰는 디락 상수를 단위로 잰 값이라고 생각하셔야 합니다.

흥미로운 점은 기본입자들이 전자기적으로 상호작용한다는 것을 반영하는 최소한의 조건(이를 minimal coupling이라 부릅니다)을 요구할 경우 스핀 1/2 입자를 기술하는 방정식인 디락방정식으로부터 g 인자의 값이 2여야 한다는 결론을 얻게 된다는 것입니다. 앞서 이야기했던 이상자기모멘트란 실제 g 인자의 값이 2에서 얼마나 벗어나는지를 잰 것으로, g 인자의 값은는 양자역학적인 효과에 의해 예측된 값인 2로부터 벗어나게 됩니다. 이상자기모멘트가 적어도 소수점 셋째 자리에서 시작한다는 것은 그만큼 양자역학적인 효과를 무시해도 좋으며, 많은 경우 g 인자의 값을 2로 취급해도 문제가 없다는 것을 의미하죠. 그렇다면 다른 입자의 경우에는 어떨까요?

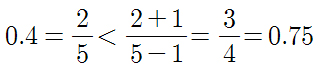

Belinfante는 디락방정식의 선례를 따라 minimal coupling을 요구할 경우 스핀이 s인 기본입자는 g 인자의 값으로 1/s를 갖는다는 가설을 내놓은 적이 있습니다. s에 1/2를 대입할 경우 우리가 잘 아는 전자나 뮤온의 g=2라는 결론을 얻게 되죠. 그렇다면 다른 스핀을 갖는 기본입자의 경우는 어떨까요? 현재 표준모형에 남아있는 전하를 가지면서 스핀이 1/2이 아닌 입자로는 W 보손이 있으며, W 보손의 g 인자는 2.112정도인 것으로 알려져 있습니다. 그리고 W 보손의 스핀은 1이죠. 따라서 자연스러운 자기회전비율은 g=1/s란 Belinfante의 가설은 벌써부터 반례와 마주하게 되죠. 그래서, 가장 자연스러운 값은 무엇일까요?

W 보손의 g 인자 값이 2에 가깝다는 실험결과에 대해서 들으신 다음이라면 '가장 자연스러운 g 인자의 값은 2가 아닐까?'란 의심을 해볼 수 있겠지요. 흥미롭게도 이 단순무식한 답이 실제 답일 가능성이 높습니다. Holstein은 다음과 같은 정황근거를 제시합니다.3

1) 고에너지 콤프턴 산란(Compton scattering)이 좋은 성질을 갖기 위해서 필요한 값이다.

2) GDH 합 규칙(sum rule)이 자연스럽게 측정하는 값이다.

3) 중력자 산란과 광자 산란 사이의 KLT 관계를 자연스럽게 반영하기 위해 필요한 값이다.

4) 열린 끈이론(open string theory)으로부터 예측되는 값이다.

5) 일반상대론에서 전기장의 영향 아래 움직이는 입자의 스핀을 기술하는 BMT 방정식이 가장 간단해지는 값이다.

6) 전하가 있는 회전하는 블랙홀(Kerr-Newman)을 점입자로 취급하는 극한에서 얻는 값이다.

위 목록의 흥미로운 점이라면 중력이 등장한다는 것입니다. 1번과 2번을 제외하면 모두 중력과 접점을 갖고 있습니다; 중력자 산란이나 일반상대론, 블랙홀은 당연히 중력과 떼려 해도 뗄 수 없는 관계이며, 끈이론의 경우에는 닫힌 끈(closed string)을 자연스럽게 고려하면서 닫힌 끈의 한 상태인 중력자를 이야기할 수 밖에 없게 되지요. 표준모형에서는 일반적으로 중력을 다른 힘들과 같은 위치에 두고 다루지는 않기 때문에 은근슬쩍 나타난 중력은 예상 밖의 등장이라고 할 수 있겠습니다. 하지만 예상 밖의 등장이라고 해서 그것이 우연이라고 단정할 수는 없는 법이죠.

이 포스트의 제목인 중력과 자기회전비율의 관계를 이야기하려면 이 관계가 가장 명확하게 드러나는 새로운 기술법으로부터 출발하는 편이 좋겠습니다. 주인공은 스피너-헬리시티 변수(spinor-helicity variable)입니다.

스피너-헬리시티 변수는 우리가 사는 세계인 3+1차원의 세계에서 회전을 기술하는 군인 SO(1,3)군이 행렬식이 1인 2×2 복소행렬들의 집합인 SL(2,C)군으로 확장될 수 있다는 사실에서 출발합니다. 표준적인 양자역학을 따른다면 우리가 다루는 모든 상태(state)는 이 SL(2,C)군의 표현(representation) 중 하나로 수렴해야 하죠. 스피너-헬리시티 변수는 단순히 모든 상태를 SL(2,C)군의 가장 기본적인 표현(fundamental representation)과 그 켤레복소수(complex conjugate)에 해당하는 표현만을 이용해 기술하는 것을 의미합니다. 이 모든 전문적인 내용을 이해하지 못하셨다면 단순히 '최대한 군더더기를 없애고 입자들의 상태를 표현하는 방법'이라고 생각하셔도 좋습니다.

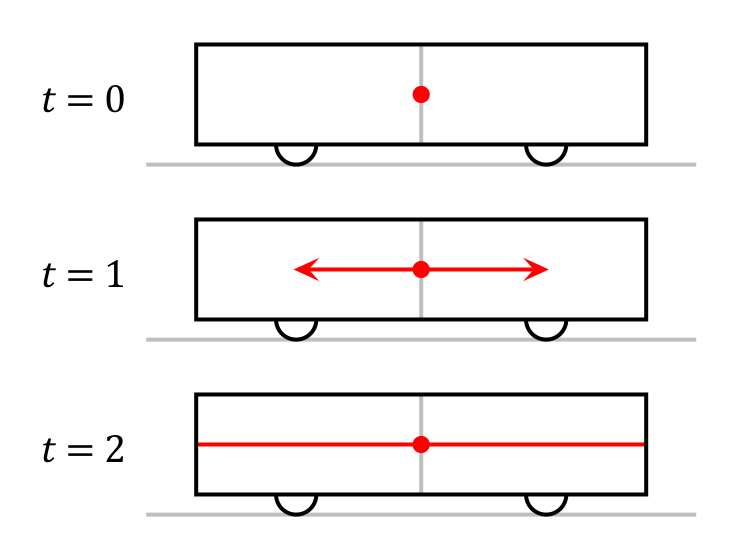

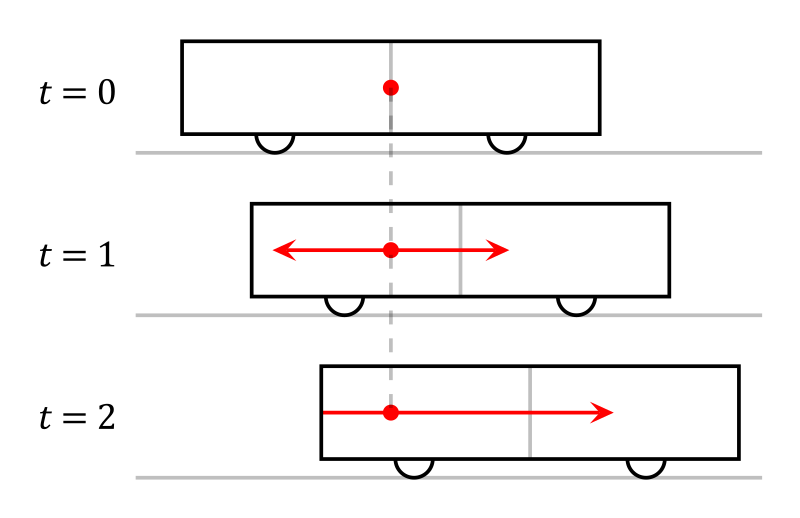

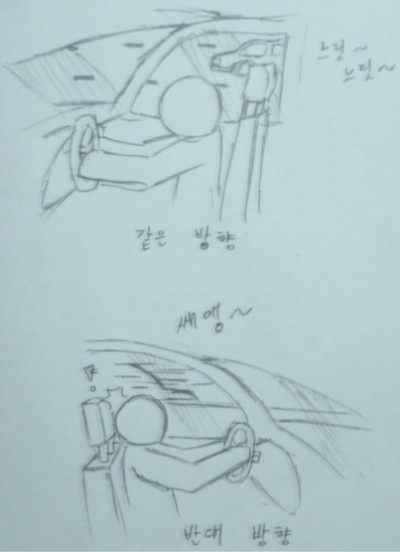

최근까지만 해도 스피너-헬리시티 변수는 질량이 없는 입자에 대해서만 그 기술법이 알려져 있었습니다. 이 변수가 질량이 있는 입자에 대해서도 쓸 수 있도록 확장된 것은 채 2년이 지나지 않았죠. 이 변수를 쓰게 되면 여태 이야기한 g 인자와 중력과의 관계를 더욱 쉽게 이해할 수 있게 됩니다. 이제부터 우리가 주로 다룰 문제는 다음 파인만 도표(Feynman diagram)으로 나타낼 수 있으며, 질량이 있는 입자(검은 선)가 질량이 없는 입자(연파랑 물결선)를 방출하는 과정에 대한 산란진폭(amplitude)입니다. 산란진폭이란 산란실험의 중요한 물리량인 산란단면적을 계산하기 위해 필요한 물리량으로, 자세한 설명을 다루기에는 이 글이 너무 길어지므로 다른 글에서 설명하도록4 하겠습니다. 또한 산란진폭 업계의 표준을 따라 모든 운동량은 들어오는(incoming) 방향으로 취급하도록 하겠습니다.

자세한 설명은 논문으로 넘기기로 하고 결과만 적어보면, 위와 같은 일반적인 입자 셋의 산란진폭은 다음과 같은 꼴로 적을 수 있습니다. 여기서 질량이 있는 입자는 질량 m에 스핀 s인 입자라고 가정하였으며5, 질량이 없는 입자의 헬리시티는6 h로 가정하였습니다.

Mh3=(mx)h[g0⟨21⟩2sm2s−1+g1x1⟨21⟩2s−1⟨23⟩⟨31⟩m2s+⋯+g2sx2s⟨23⟩2s⟨31⟩2sm4s−1]

이 산란진폭을 보면 총 2s개의 파라메터 gi가 등장하며, 모두 각자의 해석이 존재합니다. 예컨대 질량이 없는 입자의 헬리시티를 h=1로 둘 경우 이 산란진폭은 입자가 전자기적으로 어떻게 반응하는지를 나타내며7, 첫번째 파라메터인 g0는 입자의 전하량을 결정합니다. 흥미로운 점은 두번째 파라메터인 g1인데, 이 경우 g1은 g 인자를 결정하는 역할을 하며, g1이 0이여야만 g 인자의 값이 2가 됩니다. 어떤 의미에서는 g0만 남기고 나머지 파라메터를 전부 0으로 결정한 M3=x⟨21⟩2s이 가장 단순하고 자연스럽다고 할 수 있으니8 이런 관점에서도 g=2가 가장 자연스러운 자기회전비율이라고 주장할 수 있겠지요.

위의 산란진폭에서 질량이 없는 입자의 헬리시티를 h=2로 둘 경우 이 산란진폭은 입자가 중력과 어떻게 상호작용하는지를 나타내게 됩니다9. 흥미롭게도 중력이 입자의 질량과 상호작용하는 방식이 정해져 있을 뿐만 아니라 스핀과도 상호작용하는 방식이 정해져 있다는 성질에 의해 g1이 0 이외의 값을 가지는 것은 금지되어 있습니다. g 인자가 자연스러운 값 2를 갖기 위해서는 g1이 0이어야 한다는 사실을 의식할 수 밖에 없는 결과이지요. 그리고 실제로도 둘은 관련이 있습니다.

1986년 Kawai-Lewellen-Tye 세 사람은 (끈이론의 맥락 안에서) 중력자를 포함한 산란진폭을 글루온만 있는 산란진폭의 (적절한 처리를 거친) 제곱으로 쓸 수 있다는 사실을 발견합니다. 이를 KLT 관계라고 부르며, 이 관계를 양자효과를 고려한 경우까지 확장한 것을 BCJ(Bern-Carrasco-Johannsson) 관계라고 부릅니다. 이런 관련성은 색-운동학 이중성(colour-kinematics duality), 중력은 양밀 제곱 (GR=YM^2), 혹은 더블 카피 (double copy) 관계라는 이름을 쓰기도 합니다. 위에서 Holstein이 언급한 g=2에 대한 여섯가지 정황증거 중 세번째 정황증거가 이 관계를 이용하죠.

글루온은 양밀이론(Yang-Mills theory)의 스핀 1인 질량이 없는 입자를 지칭하는 말로, 우리가 아는 전자기력의 광자와 닮은 사촌이라고 생각하셔도 좋습니다. 따라서 KLT 관계는 광자를 포함한 산란진폭을 적절한 처리를 거쳐 제곱하면 중력자를 포함한 산란진폭으로 바꿀 수 있다는 것을 의미한다고 볼 수 있지요. 어째서 KLT 세 사람이 이런 관련성을 알아내게 되었는지 이해하기 위해서는 끈이론에서 중력과 양밀이론이 어떻게 구현되는지 알아야 합니다.

끈이론에서 입자는 끈의 각기 다른 진동 모드로 구현됩니다. 진동 모드란 끈이 얼마나 격하게 진동하는가를 나타내는 것으로, 대체로 진동이 격해질수록 그 진동 모드에 해당하는 입자의 질량과 스핀이 증가하게 됩니다. 둘은 진동이 격해짐에 따라 서로 비례해서 증가하는 모습을 보이는데, 이를 레제 궤적(Regge trajectory)이라고 부릅니다. 레제 궤적은 핵물리 발전 초창기에 강한 핵력을 통해 상호작용하는 입자들의 스핀과 질량 사이에 선형(linear)10 관계가 존재한다는 관찰을 바탕으로 세워진 가설인데, 끈이론의 태동기에는 끈이론이 레제 궤적을 만들어낸다는 사실 때문에 많은 사람들이 끈이론을 가망있는 핵물리 모형으로 여기고 뛰어들게 되었죠.

끈이론에서 다루는 끈의 종류는 크게 두가지로 나눌 수 있습니다; 열린 끈(open string)과 닫힌 끈(closed string)이죠. 열린 끈은 신발끈처럼 양 끝이 이어져 고리를 이루지 않는 끈을 지칭하며, 닫힌 끈은 고무줄처럼 양 끝이 이어져 고리를 이루는 끈을 말합니다. 열린 끈의 경우 질량이 없는 입자에 해당하는 진동 모드 중에는 스핀이 1인 진동 모드가 포함되며, 닫힌 끈의 경우 질량이 없는 입자에 해당하는 진동 모드 중에는 스핀이 2인 진동 모드가 포함됩니다. 따라서 열린 끈의 경우에는 질량이 없고 스핀이 1인 입자가 등장하고 닫힌 끈의 경우에는 질량이 없고 스핀이 2인 입자가 등장합니다. 질량이 없고 스핀이 1인 입자로는 글루온과 광자가 있고, 질량이 없고 스핀이 2인 입자는 중력자로 유일하다는 것이 알려져 있습니다. 따라서 열린 끈을 다루게 되면 질량 없는 스핀 1 입자가 필요한 양밀이론을 포함하게 되며, 닫힌 끈을 다루게 되면 질량 없는 스핀 2 입자가 필요한 중력을 포함하게 되지요.

흥미로운 점은 열린 끈 두 개를 가져다가 양 끝을 이으면 닫힌 끈을 만들 수 있다는 것입니다. 그리고 이런 관계에서 양밀이론의 산란진폭을 제곱하면 중력이론의 산란진폭을 얻을 수 있다는 KLT 관계가 유도됩니다. 닫힌 끈의 산란진폭은 열린 끈의 산란진폭 한 쌍을 가져다가 곱한 것으로 이해할 수 있으므로, 중력이론의 산란진폭은 양밀이론의 산란진폭 한 쌍을 가져다가 곱한 것으로 이해할 수 있다는 것이지요.

이 모든 이야기가 앞서 도입한 스피너-헬리시티 변수와 무슨 관계가 있을까요? 우리는 입자 셋의 산란진폭에는 총 2s개의 파라메터 gi가 등장할 수 있으며, 그 중 g1은 광자/글루온과의 상호작용의 경우 g 인자와 밀접한 관계를 맺고 중력자와의 상호작용의 경우 항상 사라져야 한다는 것을 배웠습니다. 만약 이 입자가 광자/글루온과의 산란진폭을 제곱하는 것으로 중력자와의 산란진폭을 얻을 수 있는 KLT 관계를 만족하게 된다면 광자/글루온 산란진폭의 g1은 중력자 산란진폭의 g1으로 변하게 됩니다. 그런데 중력자 산란진폭의 g1은 항상 0이어야 한다는 것이 알려져 있으므로 이 입자의 광자/글루온 산란진폭의 g1 또한 0이어야 한다는 결론을 내릴 수 있으며, 이로부터 이 입자의 g 인자는 항상 2란 값을 만족해야 한다는 사실을 알 수 있습니다. 어떤 의미에서는 중력이 g 인자의 값이 2가 되도록 강제한다고 할 수 있는 것이죠.

우리는 자기회전비율이라는 입자의 전자기장과 상호작용하는 방식을 나타내는 한 파라메터가 전자기력과는 전혀 상관없어 보이는 중력과의 상호작용과 어떻게 연결될 수 있는지 알아보았습니다. 그리고 그 관계를 가장 명확하게 드러내는 방법은 최근에 개발된 표기법인 스피너-헬리시티 변수라는 것도 알게 되었죠. 이 새로운 도구는 우리에게 어떤 도움을 줄 수 있을까요?

미래를 예단하는 것은 멍청한 헛소리를 하는 가장 빠른 지름길이므로 여기서는 무엇을 할 수 있을지 조심스러운 전망을 내놓기보다는 이미 알려진 흥미로운 결과를 이야기해보려고 합니다. 중력과의 가장 '단순한' 상호작용이지요.

스피너-헬리시티 변수로 쓸 수 있는 가장 단순한 중력자와의 상호작용은 다음과 같습니다.

M3=x2⟨21⟩2s

그리고 중력이 있는 계에서 가장 단순한 물체는 아무런 특징이 없는 (no hair) 블랙홀이라는 사실이 알려져 있죠. 따라서 이 산란진폭이 블랙홀과 중력자의 상호작용을 나타내는 것은 아닐까 가설을 세워 볼 수 있겠죠. Arkani-Hamed는 그 가설이 실제로 밝혀진다면 흥미로울 것이라고 이야기한 적이 있습니다. 블랙홀이 '기본입자'처럼 반응한다는 것을 의미한다면서요. 그리고 실제로도 이 산란진폭이 (고전적인 크기의 스핀을 갖는) 블랙홀의 산란진폭과 일치한다는 것을 보일 수 있습니다. 위에서 Holstein이 언급한 '블랙홀의 g 인자는 2다'란 명제를 생각해본다면, 어쩌면 이 사실은 그리 놀라운 일이 아닐지도 모릅니다. 하지만 스피너-헬리시티 변수라는 새로운 도구가 없었더라면 우리는 이 그렇게까지는 놀랍지 않은 일을 알 길이 없었겠지요. 이 새로운 도구가 어떤 길로 우리를 안내하게 될 지 기대하게 되는 이유이기도 합니다.

- 대전된 물체는 전체적으로 전하를 가진 물체를 말합니다. [본문으로]

- loop effect라 불리는 양자효과를 고려한 값으로, 양자효과를 제하면 남는 값은 정확히 2입니다. https://arxiv.org/pdf/hep-ex/0209015.pdf [본문으로]

- 이 목록에는 등장하지 않지만, 대부분의 초대칭이론의 경우에도 g 인자의 값이 2로 고정된다는 사실이 알려져 있습니다. 또 다른 강력한 정황증거인 셈이죠. [본문으로]

- 끈이론 개론 시리즈의 2편이 산란진폭을 다룰 예정입니다. [본문으로]

- 때때로 중요하지 않다고 생각되면 수식에서 질량을 나타내는 m을 생략하겠습니다. [본문으로]

- 헬리시티는 질량이 없는 입자의 스핀을 말합니다. 질량이 없는 입자의 경우 스핀의 방향을 뒤집을 수 없기 때문에 특별히 헬리시티란 이름을 붙입니다. [본문으로]

- 광자의 스핀이 1이기 때문에 일어나는 현상입니다. [본문으로]

- 이렇게 g0만 남기고 다른 파라메터를 전부 0으로 날려버리는 선택은 질량이 없는 극한으로 아무런 문제 없이 보낼 수 있는 유일한 선택지이기도 합니다. [본문으로]

- 중력자의 스핀이 2이기 때문에 일어나는 현상입니다. [본문으로]

- 비례관계를 보다 전문적으로 일컫는 말이라고 생각하시면 됩니다. [본문으로]

'Physics > Special' 카테고리의 다른 글

| Long distance propagation in open string disk amplitudes (5) | 2018.03.26 |

|---|---|

| 비전공자를 위한 끈이론 개론 (1) - 산란실험의 도입 (2) | 2018.03.19 |

| Angular momentum in charge-monopole configuration (0) | 2018.03.03 |

| On-shell recursion relations of scattering amplitudes (0) | 2017.07.07 |

| 2016 노벨 물리학상을 이해하기 위해 필요한 것들(2) - 위상수학의 이해 (5) | 2016.10.23 |

Amplitude recursion public.pdf

Amplitude recursion public.pdf